隔断房、甲醛房、押金难退、虚假房源……不少有过租房经历的人,都曾被这些烦心事困扰。看似个体的租房矛盾,放大到整个市场便成了亟待解决的行业痛点。

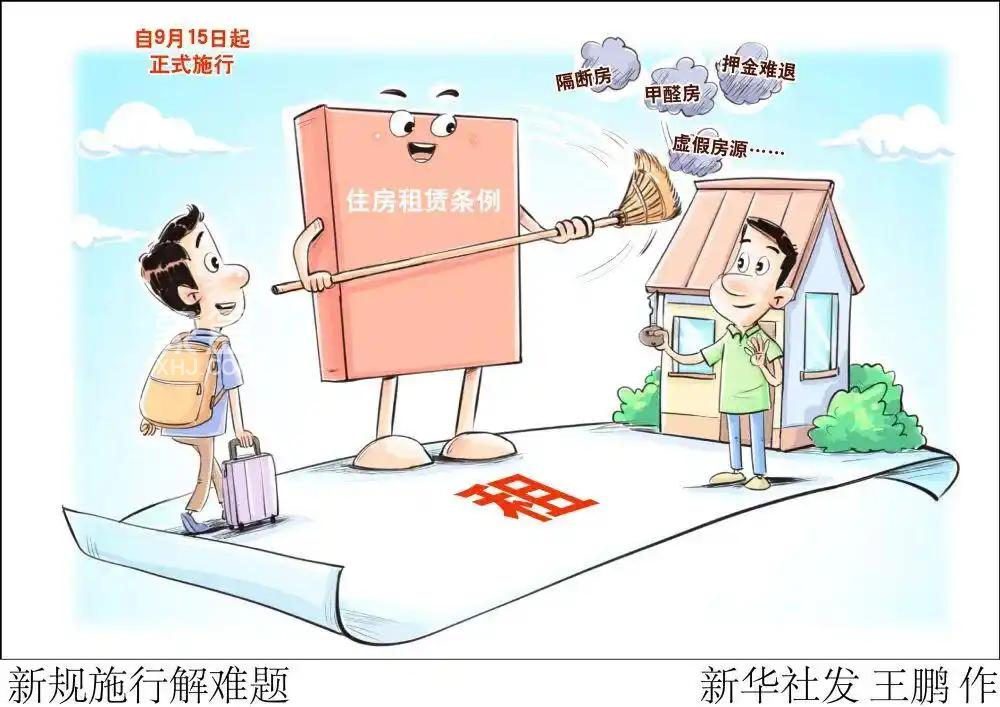

为规范住房租赁活动,9月15日,《住房租赁条例》(以下简称《条例》)正式施行。如今《条例》实施“满月”,租房客的居住体验是否有了新变化?他们又有哪些真实感受?记者进行了实地探访。

图片来源于网络

房源“卸妆”:违规房源加速退出

“以前租房光看照片心动,住进去才发现是‘坑’。”提起租房的糟心事,市民石浩杰一肚子苦水。他曾在中介平台看中一套房源,照片里装修崭新、采光充足,可实地入住后,房间里刺鼻的味道让他难以忍受。“住了没几天,嗓子疼、头疼找上门,找专业机构检测才知道,甲醛超标,我这是住进了‘串串房’!”

所谓“串串房”,是租赁市场里的“伪装者”——看似装修精致,实则用廉价板材快速装修,通风时间短,家具密度大,甲醛等有害物质严重超标,根本达不到安全居住标准。这样的“陷阱房源”,曾让不少租客吃尽苦头。

如今,随着《条例》的实施,租客们有了“护身盾”。《条例》明确规定,用于出租的住房应当符合建筑、消防、燃气、室内装饰装修等方面的法律、法规、规章和强制性标准,不得危及人身安全和健康。“租客要是发现房屋甲醛超标、设施损坏等影响居住安全的情况,完全可以依据《条例》要求房东整改,还能追究违约责任。”相关法律人士解读道。

这一规定,让石浩杰在近期租房时切实感受到了变化:“现在中介会主动提及房屋的装修质量,从看房、租住到退租,新规把权益都覆盖到了,就像帮我们‘排雷’一样,租房踏实多了。”

而曾引发广泛消防隐患担忧的隔断房,同样在加速退出市场。在北京工作的邯郸人丽丽有过切身体会:“以前住客厅隔断房,晚上隔壁动静听得一清二楚,消防通道只剩窄缝,住着总提心吊胆。”

如今她再找房时发现,关注的中介平台已不见隔断房踪影。这得益于《条例》的明确约束——禁止将厨房、卫生间、阳台、过道等非居住空间单独出租,且租赁住房需符合单间租住人数、人均面积等标准。记者调查中发现,如今多地不合规房屋正在悄然退出市场。

权益“兜底”:维修、押金纠纷有说法

“搬3次家,3次退租都被扣押金!”租客李涵的经历,精准戳中了不少租房人的痛点——以往,房东常常以“墙面有划痕”“家具显旧”为由扣钱,扣掉的金额少则几百元,多则相当于一个月的租金,租客往往只能吃“哑巴亏”。

而《条例》的实施给租客吃了“定心丸”:除住房租赁合同约定的情形外,房东无正当理由不得扣减押金,退租时还须按照合同约定的时限返还押金,若无正当理由扣减押金,房东将面临相应处罚。

不仅如此,司法实践的同步跟进,更让租客维权有了现实支撑。房东老曾与租客小刘的纠纷就是典型案例:双方约定老曾将毛坯房出租给小刘,允许小刘自由装修,并收取8000元押金,明确租期届满、费用结清后无息返还。租期结束后,小刘按约结清水、电、燃气等所有费用,还拆除了自己在出租屋内自行装修的设施,可老曾却以“拆除设施产生维修费用”为由,拒绝退还押金。最终法院审理认为,合同约定的退款条件已全部满足,判决老曾全额退还8000元押金。

此外,针对“房东突然解约、要求租客连夜搬走”这一让租客倍感焦虑的极端情况,《条例》也划出了明确红线:出租人依法解除住房租赁合同的,应当提前通知承租人,并为承租人腾退租赁住房留出合理时间;同时,出租人不得采取暴力、威胁或者其他非法方式迫使承租人解除住房租赁合同或者腾退租赁住房。

“以前总怕房东临时‘逐客’,现在新规明确出租人进房须经同意,擅自看房的情况少了,我们对居住空间的控制权更强了。”李涵的感受,也折射出《条例》实施后,租客居住安全感的明显提升。

备案“守关”:租金纠纷有凭证

“这个月房租你怎么还不交?”面对上门催缴房租的房东,赵先生傻了眼——他明明在入住前一次性付清了一年的房租,怎么才住两个月,房东就来催租了?

原来,赵先生三个月前通过短视频看到一套房源信息,中介邓某告诉他,该房屋每月租金2000元,若选择年付可享优惠,每月租金降至1600元。看完房后,赵先生决定租下该房屋,可签合同时,邓某却以“房东在外地不方便签字”为由,自行代签了合同,并收取赵先生一年的租金、押金及中介费,共计21400元。

然而入住两个月后,房东上门催租,赵先生拿出自己的租房合同,房东却表示“从未见过这份合同”——邓某与房东签订的合同中,约定的月租金为2000元,且房东仅收到邓某转账的5000元。当赵先生和房东联系邓某时,却发现对方已离职失联,无奈之下,赵先生只能选择报警求助。

“要是当时合同备了案,也不会吃这个亏。”赵先生的懊悔,深刻凸显了住房租赁合同备案的重要性。对此,从事房产中介行业多年的张雪(化名)给出了专业解释:“在《条例》实施之前,租赁双方大多依赖自主签约模式,签订的合同只是双方手持的‘私下凭证’,没有经过官方部门的核验与存证。这种模式下,一旦发生纠纷,往往会因为合同真实性存疑、关键条款约定不清,陷入‘各执一词’的举证困境。尤其是在‘阴阳合同’‘一房多租’这类纠纷中,租客常常因为缺乏权威凭证,在维权时处于被动地位。”

而《条例》实施后,合同备案成为了保障租赁双方权益的重要防线,即便后续出现纠纷,也能成为明确双方权利义务的关键依据,大大降低维权难度。

针对实践中可能出现的出租人拒不配合办理备案的问题,《条例》也给出了明确解决方案。张雪补充道:“《条例》专门赋予了承租人一定的自主权——若出租人未按规定办理合同备案,承租人可以自行携带相关材料办理备案,这一规定让备案不再受制于出租人,切实保障了承租人的合法权益。”

租房,关乎居所,更关乎生活与梦想的安放。《条例》实施至今,变化正从纸面走入现实:它是规则的改变,更转化为租客们可感可触的安心与踏实。当“住有所居”的权益被有力守护,人们对美好生活的期盼,便有了最坚实的底色。